Es irónico que la generación más reacia a tener hijos sea también la más preocupada por el estado del planeta que legaremos a nuestros hijos. Por algo las religiones laicas de hoy son cosa de viejos y de jóvenes. Los primeros no pueden y los segundos no quieren tener descendencia, lo que deja mucho tiempo libre para milenarismos. No es la razón la que crea monstruos, sino el aburrimiento de las clases pasivas extractivas.

Yo tampoco quiero tener hijos, pero al menos no voy por ahí exigiéndole a los demás que coman insectos, pedaleen hasta su trabajo, se compren un coche eléctrico de 50.000 euros o vivan en cajas de cerillas para legarle un mundo impoluto al Ministerio de Hacienda.

A la generación de viejos más infantiles y de jóvenes más decrépitos de los últimos 70 años le corresponde, en fin, un planeta conservado en formol destinado a ser heredado, con desagradecida indiferencia, por las ratas o por el Estado.

Pero ¿por qué no queremos tener hijos?

Los peligros de la moral, de Pablo Malo.

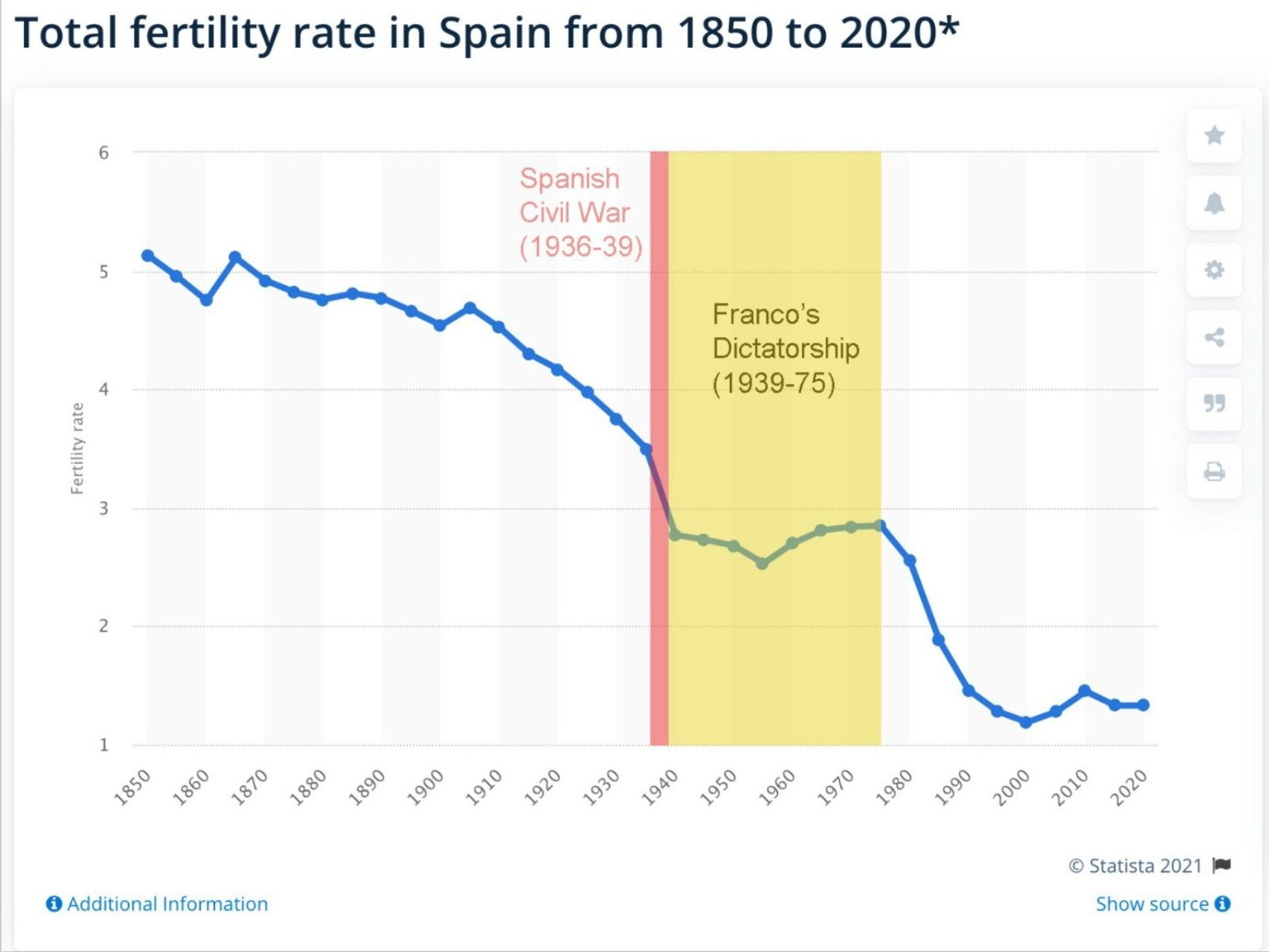

Explica el psiquiatra Pablo Malo, autor del libro Los peligros de la moralidad, que «23 países van a reducir su población en más de un 50% a finales de siglo. 34 países la verán reducida en un 25-50%».

Los datos salen de un estudio del noruego Mads Larsen que afirma que las estrategias de emparejamiento son hoy disfuncionales en Occidente.

Larsen menciona como ejemplo paradigmático España y Japón, donde la población se habrá reducido a la mitad en 2100. En Dinamarca, Noruega y Suecia, «las sociedades más igualitarias del mundo», entre el 43 y el 46% de la población vive sola.

Otros estudios demuestran que la percepción femenina de que cada vez hay menos hombres «aceptables» conduce a una mentalidad poligínica. Es decir, a un escenario en el que las mujeres prefieren vivir solas a hacerlo con un hombre inferior a sus expectativas. Las mujeres prefieren también ser la segunda o la tercera pareja de un hombre de alto estatus que la pareja única de un hombre de bajo estatus.

Los hombres, en consecuencia, se dividen hoy en una casta de machos hiperexitosos, pero muy escasos, y una gigantesca clase baja con escasas posibilidades de emparejamiento. Una sociedad de sultanes que medran sobre una frustrada masa de eunucos forzosos. Entre los hombres no existe la clase media sexual.

Pero todo esto es sólo ciencia. Muy por detrás de la ciencia camina la ideología, planteando soluciones absurdas a problemas grotescamente diagnosticados. Y, por delante de la ciencia, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa.

Es decir, la realidad.

Y la realidad dice que no vivimos en una sociedad de mujeres exitosas y de hombres amontonados en trabajos de bajo nivel. Las mujeres son hoy mayoría en casi todas las carreras universitarias. Pero la realidad laboral de las jóvenes una vez salen de esa burbuja de irrealidad que es la universidad son los mismos trabajos mal pagados y de escaso valor social al que también están condenados los jóvenes.

La clave no está, por tanto, en la llegada masiva de mujeres a los puestos de alta responsabilidad profesional y sueldos estratosféricos. Porque en esos ambientes sigue habiendo hoy más hombres que mujeres y porque, como han demostrado los estudios más rigurosos (y sobre esto Susan Pinker ha escrito algún libro), ellos están más dispuestos que ellas, por término medio, a sacrificar aquellos aspectos de su vida que les impiden alcanzar el éxito profesional. Léase su vida social y familiar.

De manera que sigue habiendo machos exitosos de sobra para las hembras exitosas. Y eso, por más exigentes que sean ellas. Algo que, por otra parte, parece grabado a fuego por la selección sexual en su cableado neuronal.

Cosa muy diferente, claro, es que haya suficientes machos exitosos para todas las mujeres de estatus social medio o bajo que aspiran a ellos.

Así que la clave de que mujeres de estatus medio o bajo rechacen a los hombres de similar estatus al suyo debe de estar, por tanto, en otro lugar. Y no es en las fantasías aspiracionales, porque de esas también tienen ellos.

La clave podría estar, a la vista de lo ocurrido durante la década del #metoo, en la ideología.

«¿Para qué necesita hoy una mujer a un hombre?», dice el feminismo.

Y la respuesta es, efectivamente, «para nada».

Que es la misma respuesta que cabe dar a la pregunta «¿para qué necesita hoy un hombre a una mujer?». Efectivamente, para nada. Algo que no era así, ni para ellos ni para ellas, hace apenas 60 o 70 años.

Tasas de fertilidad españolas desde 1850 a 2020.

Algunos dirán «los hombres sí necesitan a las mujeres para tener hijos».

Y eso es cierto en la teoría, pero absurdo en la realidad, donde los hombres parecen abrumadoramente más interesados en tener pareja que en tener hijos.

En cualquier caso, el obstáculo no es insalvable. Y ahí están las adopciones o los vientres de alquiler.

[Un inciso. Es probable que el rechazo del feminismo antiliberal a los vientres de alquiler tenga más que ver con la resistencia a perder una de las mayores ventajas femeninas en el mercado del sexo que con temas ideológicos. Y la prueba está en las contradicciones de su propio discurso. ¿El cuerpo de la mujer es suyo para abortar, pero no para alquilar su útero? ¿En base a qué lógica? Cuando no puedes evitar que tus rivales en el mercado del sexo reduzcan tu valor, obligas al Estado a que intervenga para prohibírselo, probablemente con alguna excusa moral. El equivalente, dejando de lado el inmensamente mayor coste de un embarazo en términos de salud, sería un grupo de hombres que pretendiera prohibir las donaciones de semen de machos de alto valor genético para evitar que se reduzcan sus posibilidades de encontrar pareja].

A esto hay que añadir la evidencia de que la revolución sexual femenina ha conseguido, en efecto, liberar a un sexo: el masculino.

Así que si también en el terreno de la ideología el campo de juego está parejo, e incluso levemente desnivelado a favor del hombre gracias a la liberación sexual de la mujer, ¿por qué esa hiperselectividad que supera con creces a la tradicional selectividad femenina determinada por razones biológicas?

La clave podría estar, de nuevo, y según el estudio de Larsen, en el Estado. En Noruega, el gobierno transfiere a cada mujer 1,2 millones de dólares más a lo largo de su vida de lo que transfiere a los hombres.

A ellos, el Estado del bienestar les sale a pagar. A ellas, a deber. Algo común en los países nórdicos socialdemócratas, donde las mujeres cuentan con un cheque virtual (inaccesible para los hombres) que será abonado a lo largo de su vida a través de una infinidad de mecanismos legales compensatorios.

Lo que insinúa el estudio de Larsen es que el Estado en los países occidentales no es una herramienta de redistribución igualitaria, sino una máquina que detrae de un sexo y lo ingresa en la cuenta bancaria del otro. «El hombre medio paga más en impuestos de lo que recibe en prestaciones» resume Pablo Malo.

En Noruega, el gobierno socialdemócrata transfiere de media 1,2 millones de dólares más a cada mujer a lo largo de su vida de lo que paga en impuestos. El hombre medio paga más en impuestos de lo que recibe en prestaciones.

— Pablo Malo (@pitiklinov) February 11, 2023

Y si el Estado del bienestar ha ocupado el lugar que en otras épocas históricas ocupaban los machos proveedores (maridos, padres, hermanos), la conclusión cae por su propio peso: la familia y el matrimonio se convierten en algo inútil. En instituciones sociales obsoletas y prescindibles destinadas a ser sustituidas por un Estado paternalista que protege a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los de sexo femenino.

Y de ahí, posiblemente, la insistencia con la que estudios sociológicos y sondeos electorales demuestran que el voto femenino es mayoritariamente de izquierdas y partidario de un Estado social intervencionista y extractivo. Como explicaba Ignacio Varela en un artículo, si sólo votaran las mujeres en España, la izquierda ganaría por poco. Si sólo votaran los hombres, ganaría de forma aplastante la derecha.

Un ejemplo al azar. Este artículo de The Guardian, escrito por una mujer (Martha Gill) en un diario de izquierdas, y que afirma que la natalidad se está desplomando porque las mujeres ya no quieren tener hombres a su lado.

¿Qué solución plantea Gill? Madres solteras mantenidas por el Estado. Si los hombres quieren dedicar su vida al trabajo, que la dediquen. Pero que sigan sosteniendo a las mujeres de su país, aunque no estén casados con ellas, mediante una fiscalidad extractiva en beneficio de un bien social mayor: la recuperación de la natalidad.

El debate no tardará en llegar a España y es lógico que lo haga. Por supuesto, un hombre no tiene «derecho» a tener pareja ni tampoco derecho «al sexo», como argumentaba un actor discapacitado el sábado en los premios Goya en una reivindicación nada sutil de la prostitución. Pero como sociedad, hombres y mujeres sí podemos exigir que el Estado haga todo lo posible para fomentar la natalidad.

Pero si las mujeres no quieren hombres a su lado, ¿qué otra solución queda?

Sólo hay dos. El primero es la poliginia.

El segundo es, como propone la periodista de The Guardian, un Estado del bienestar desequilibrado en el que los hombres se transformen en «hormigas soldado» proveyendo a millones de «hormigas reina» liberadas de la tarea de procurar su propio sustento para que ese tiempo pueda ser dedicado a la maternidad en soltería, si es que así lo desean ellas. Es una solución que convierte a las mujeres en «productoras» de niños. Pero al menos una parte del feminismo cree que eso es el futuro.

Esta segunda opción es eso que los anglosajones llaman un long shot (los motivos para que las mujeres no tengan hijos no tienen sólo que ver con la escasa «calidad» percibida de los hombres a su alrededor, sino con muchos otros motivos). Pero la alternativa, y ahí tiene razón The Guardian, es el decrecimiento demográfico. Quizá a partir de determinado nivel de bienestar una sociedad sólo puede resignarse a declinar y de ahí soluciones aberrantes (desde mi punto de vista) como el propuesto por The Guardian.

¿Por qué aberrante? Porque esa sociedad de hombres proveedores y mujeres liberadas de la necesidad de trabajar supondría una vuelta al franquismo sociológico de mano de una socialdemocracia que habría conseguido la cuadratura del círculo. Someter de nuevo a las mujeres a un ente proveedor, pero que ahora no sería su marido o su familia, sino el Estado. El trampantojo pasajero de la liberación femenina habría sido sólo eso, un trampantojo pasajero, pero pasarían décadas hasta que una nueva generación adivinara por qué el queso de la trampa es gratis para el ratón.

La paradoja está ahí, a la vista de todos, en la película La peor persona del mundo, del noruego Joachim Trier, quizá la película más malinterpretada de los últimos años.

La peor persona del mundo ha sido leída como una película feminista (?), como una reflexión sobre la maternidad (??) y como un viaje de autodescubrimiento (???), cuando es precisamente lo contrario de todo ello.

La película es un retrato de dos generaciones, la de la protagonista, una treintañera arquetípica del siglo XXI, y la de su novio, un dibujante de cómics de 40-45 años trasunto del director Joachim Trier, que tiene 48.

La protagonista, Julia, es el arquetipo millennial. Estudia para médico, pero se cansa y decide dedicarse a la fotografía porque le «gustan» las fotos que ve en Instagram. Luego decide que quiere escribir, y llega a publicar un par de relatos, pero en realidad vive de su trabajo como dependienta en una librería. Cuando se enfada con Eivind, el chico por el que ha abandonado a su novio Aksel, le reprocha no aspirar a nada más que a servir cafés hasta los 50. Es decir, le reprocha su propio estilo de vida.

Al final de la película, Julia ha vuelto a la fotografía. Ningún espectador apostaría un solo euro a la posibilidad de que vaya a durar en su nueva ocupación más de lo que tarde en aparecer un nuevo capricho profesional frente a ella. La aparente libertad total en la que vive Julia, ese Oslo líquido, se parece mucho más a una infelicidad salpicada de «experiencias» que el mundo de certezas en desaparición en el que vive Aksel.

Julia, que tiene un padre ausente y una madre separada que vive, a su vez, con su madre (y este es uno de los detalles malignos de la película), se enamora de Aksel porque él la rechaza. Aksel tiene una profesión que le llena y cuenta con los referentes intelectuales propios de una época en la que la cultura no era banal y de consumo instantáneo, sino que adoptaba la forma de objetos sólidos que te rodeaban y de los que podías empaparte: libros, discos, películas, cómics, periódicos.

Julia está enganchada al móvil, es voluble y vive esclavizada por sus emociones más pasajeras. Cuando abandona a Aksel se empareja con Eivind, un chico de su edad, tan vacío como ella y que es incapaz de argumentar con palabras que vayan más allá de «mola» o «guay» por qué le gusta el relato que acaba de escribir su novia. La exnovia de Eivind es adicta a las espiritualidades absurdas y cuelga fotos provocadoras en Instagram que disimula como «poses» de yoga.

Julia se ha enamorado de Eivind por la misma razón por la que se enamoró de Aksel: porque es algo de lo que no puede disponer con la rapidez de un clic.

Julia rehúye todos los compromisos sólidos, incluido el de la maternidad, pero cae derretida cuando se topa frente a algo que implica una regla o un límite: el chico mayor que la rechaza por su diferencia de edad, el chico con el que no puede acostarse para no engañar a su novio, la fotografía, la escritura.

Pero Julia lo descarta todo en cuanto se topa con la barrera de una mínima exigencia de esfuerzo o de compromiso.

Julia no es alguien despreciable (el título de La peor persona del mundo es obviamente una broma del director), sino alguien anodino. Aksel está enamorado de ella y le repite lo «excepcional» que es a pesar de que ella no lo es desde ningún punto de vista.

Pero Julia no es capaz de comprender que sólo somos especiales frente a aquellos que nos ven como tales y que quien busca «algo especial» fuera del compromiso, ya sea con otras personas o con una profesión, no lo encontrará jamás.

La naturaleza de Julia la atrae hacia los lazos fuertes, pero no puede evitar deslizar el dedo por la pantalla de su vida, como quien chequea Twitter o TikTok, a la búsqueda de ese «algo» más excitante, o más real, que no parece concretarse jamás. Julia no vive, se limita a existir. También cree que la vida es «otra» cosa y gasta su tiempo aburriéndose a la espera que, como una revelación divina, esa otra cosa caiga del cielo a sus pies.

La película no entra en terreno político, salvo para deslizar alguna crítica a la hipermoralidad de las nuevas religiones woke, pero parece obvio que Julia no tiene demasiados problemas para sobrevivir a pesar de pasarse la película dando tumbos profesionales. Quizá en ello influyen los 1,2 millones de dólares extra de los que disfruta a cargo del Estado del bienestar noruego (y de Aksel, el único de los personajes de la película que parece producir con sus manos algo sólido y destinado a permanecer).

La película acaba antes de dar respuesta a la pregunta verdaderamente interesante. ¿Cómo afronta la madurez alguien que cree que no tener nada firme en su vida es el máximo ideal aspiracional posible? Julia es mujer, pero el protagonista de La peor persona del mundo podría ser un hombre. Yo, de hecho, conozco más Julios que Julias.

La película mata a Aksel de un cáncer antes de responder a la incógnita de cómo afrontarán la soledad ambas generaciones. Pero la respuesta es obvia. Las generaciones maduras de hoy afrontarán con mucha mayor entereza la soledad que las que hoy tienen entre 20 y 39 años porque sus estanterías están llenas de libros, algunos incluso tienen hijos, y sus amigos no son un like en Instagram, sino personas de carne y hueso.

Y ese vacío no habrá Estado que lo llene, por más dinero que redistribuya.